'빅5' 병원 선택진료율 94%…"자발적으로 선택했다" 59% 뿐

(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = 정부가 현행 선택진료제에 메스를 들이댄다. 아예 폐지하거나 축소하는 방안을 추진하기로 했다. 이 제도는 말로만 '선택' 진료일 뿐 실제로는 환자의 선택권을 보장하지 않는다는 원성을 듣고 있다. 게다가 건강보험 비급여 항목으로 진료비 부담만 가중할 뿐이라는 비판을 받고 있다.

특히 대형 병원은 선택진료율이 무려 90%를 넘고, 검사·영상진단·마취 등 선택진료 필요성이 의심스러운 '진료지원' 과목에까지 무차별적으로 선택진료를 적용하고 있어 환자의 불만을 사고 있다.

비급여 제도 개선 논의기구인 국민행복의료기획단은 31일 서울 당산동 그랜드컨벤션센터에서 열린 정책토론회에서 이 같은 선택진료비 개선 방안을 발표했다.

기획단이 내놓은 개선안은 크게 두 가지다.

첫 번째는 현재의 의사별 선택진료제도를 완전히 없애는 것이다. 대신 병원 단위의 질 평가 과정을 거쳐 우수 병원에 수가를 가산해서 지급하는 등의 인센티브를 주는 방안이다.

이 안의 장점은 무분별한 의사별 선택진료비의 부담도 줄이고, 정부가 병원의 선택진료비를 질 평가를 통해 전체적으로 통제할 수 있다는 것이다. 반면 의사의 적극적 진료에 대한 유인 요소가 약해지고, 객관적 질 평가를 준비하는데 시간이 꽤 걸린다는 단점이 있다.

두 번째는 현행 의사별 선택진료제도의 뼈대를 유지하되, 선택진료 적용 범위를 축소하는 방법이다. 조건을 까다롭게 바꿔 선택진료 대상 의사 수를 줄이거나 검사·영상진단·마취 등 상대적으로 차별성이 크지 않은 진료지원 과목의 선택진료는 거의 없애는 방향이다. 예를 들어 현행 규정상 각 병원은 전문의 경력 10년 이상 등의 요건을 갖춘 의사 중에서 최대 80%까지 '선택진료 의사'를 둘 수 있는데, 이 비율을 진료과별로 50% 이내까지 축소하는 방안이 거론되고 있다.

1안에 비해 상대적으로 짧은 준비기간을 거쳐 시행에 들어갈 수 있고 뛰어난 의사들에 대한 보상을 유지한다는 이점이 있다. 하지만, 선택진료 대상이 줄어드는 만큼 의사 1명당 선택진료비 수준은 오히려 더 커질 우려가 있다.

기획단 내부에서는 대체로 2안보다는 1안 쪽에 무게 중심을 두고 논의가 이뤄지는 것으로 알려졌다.

이처럼 보건복지부와 기획단이 선택진료제도 개선을 추진하는 것은 현실에서 이 제도가 본래 의도를 전혀 살리지 못하고 환자 부담만 키우고 있기 때문이다. 이 제도는 애초 환자에게는 자기 부담을 전제로 더 우수한 의료 서비스에 대한 선택권을 주고, 적절한 보상을 통해 뛰어난 의사를 독려하자는 취지로 도입됐다.

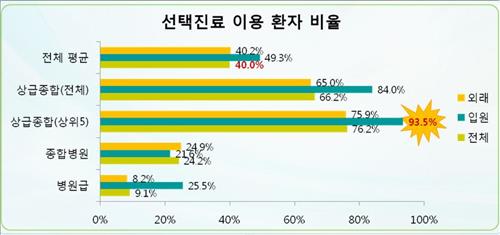

실태조사 결과 서울아산병원·삼성서울병원·서울대병원·세브란스병원·서울성모병원 등 연간 진료비상 상위 5개 상급종합병원, 이른바 '빅5' 병원에서는 입원환자의 93.5%가 선택진료를 받고 있었다. 전체 의료기관 입원환자와 외래환자의 선택진료 이용률은 각각 49.3%, 40.2% 수준이었다.

선택진료비를 세부적으로 살펴보면, 단일 항목 중에서는 처치·수술료의 비중이 37.2%로 가장 컸지만, 영상진단·검사·마취 등 진료지원 부문에서 발생하는 선택진료비도 모두 더하면 41.4%에 이르는 것으로 조사됐다.

더구나 선택진료 환자 가운데 "자발적으로 선택했다"는 대답은 59%뿐이었다.

선택진료제도에 대해 병원을 찾기 전부터 알고 있었다는 환자는 37%에 불과했다. 나머지 대부분은 진료가 임박해서나 진료가 끝나고 나서 '병원 직원의 설명을 듣거나' (33.8%), '진료비 영수증을 보고나서야'(19.6%) 이 제도의 존재를 인지한 것으로 나타났다.

지난해 기준 전체 선택진료비는 1조3천170억원으로 추산됐다. 이는 2004년 4천368억원의 3배를 웃도는 규모이다.

복지부 비급여개선팀 권병기 과장은 "다양한 의견을 종합해 올해 연말까지 선택진료제를 포함한 상급병실료, 간병비 등 3대 비급여 제도에 대한 최종 대책을 마련할 예정"이라고 밝혔다.

<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2013/10/31 14:00 송고

비밀대화·기밀유지 맞춤형 모바일 메신저 나와

비밀대화·기밀유지 맞춤형 모바일 메신저 나와

"안전성 확인 안 된 '키 크는 주사', 처방 지속 증가"

"안전성 확인 안 된 '키 크는 주사', 처방 지속 증가"