'20년 묵은 난제' 가계부채

“소득 대비 가계부채의 상승 속도가 역사적 추세에 비해 뚜렷하게 높아진 점 등을 유의해야 한다.” “아직 가계대출의 연체율이 낮은 상태이므로 단기적 시스템 리스크의 급증은 없을 것으로 보인다. 하지만 중장기적 관점에서는 신중한 대처가 필요하다.” 최근 가계부채 증가에 이목이 집중되면서 나온 진단이 아니다. 지난 2002년 4월. 국내 최고 싱크탱크인 한국개발연구원(KDI)이 내놓은 ‘가계대출 증가현상의 평가와 정책대응’ 보고서의 일부다. 15년 전만해도 눈뭉치 정도로 여겨졌던 가계부채 문제가 이제는 눈사람만큼 커져 우리 경제 앞에 나타난 것이다.

KDI 뿐만 아니다. LG경제연구원은 앞서 2001년 2월 ‘가계부채 증가가 경기회복 발목잡나’ 보고서를 냈다. 송태정 당시 책임연구원은 “가계부실은 소비자 파산 증가, 소득 양극화 심화로 경제·사회적 불안으로 확산될 수 있다”고 했다. 가계부채는 갑자기 나온 돌발변수가 아니다. 1998년 외환위기 이후 20년 가까이 전부터 경고음이 울려왔던 이슈다. 그럼에도 정부가 제대로 된 대책을 제시하지 못한 것이다. 문제는 앞으로다. 당장 25일 정부의 대책에 경제계의 눈과 귀가 쏠려있다. ‘20년 묵은 난제’인 가계부채 문제가 해결의 실마리를 찾을 수 있을지, 아니면 과거처럼 도로아미타불에 그칠지 주목된다.

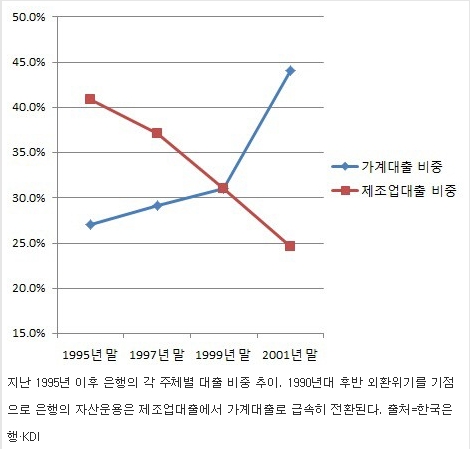

24일 한은과 KDI 등에 따르면 은행의 자산운용에서 가계대출이 차지하는 비중은 외환위기가 닥친 1997년 29.2%에서 2001년 44.1%로 급증했다. 1990년대만 해도 25% 안팎 비중에 머물던 가계대출이 은행의 주요 대출자산으로 급부상한 게 외환위기 직후다. 같은 기간 제조업대출은 쪼그라들었다. 1997년 37.1% 비중에서 2001년 24.6%까지 줄었다. “금융회사들이 대량 부실채권을 발생시키는 기업대출보다 부도 위험이 작은 가계대출을 늘렸다”는 게 전문가들의 분석이다. 정부도 경기 회복을 위해 가계소비를 장려했다. 카드사의 가계대출이 폭발적으로 늘어난 게 이때다.

2000년대 이후 가계부채 증가는 우리 사회가 체감하는 그대로다. 2002년 때 가계신용(464조7000억원)과 가처분소득(452조7000억원)은 비슷한 수준이었지만, 13년 후인 지난해에는 각각 1203조1000억원, 889조1000억원으로 벌어졌다. 갈수록 돈을 버는 이상으로 빌린다는 얘기다. 각 정권이 노력하지 않은 게 아니다. 매번 대책을 논의했다. 박근혜 대통령도 대선 당시 가계부채 문제를 최우선 공약으로 내걸었다. 하지만 끝내 논란을 해소하지 못 했다. 노무현정부 5년(200조7000억원 증가), 이명박정부 5년(298조4000억원 증가), 박근혜정부 3년(239조3000억원 증가) 모두 ‘부채에 의존한 성장’ 기조를 벗어나지 못 한 것이다.

한국은행 역시 이에 일조했다. 한은 금융통화위원회가 정하는 기준금리는 2000년 당시 연 5.25%였는데, 지금은 1.25%까지 내려왔다. 박근혜정부가 막 출범했던 2013년 초 금융당국이 금융연구원에 의뢰해 작성된 ‘가계부채 백서’에서도 이는 확인된다. 백서는 “10여년간 지속된 가계부채 문제는 통화당국의 완화적 통화정책, 금융회사의 변화된 경영행태, 부동산 시장 호황, 규제당국의 순차적 대응방식 등의 요인이 복합해 발생했다”고 평가했다.

상황이 이렇자 25일 범정부 차원의 가계부채 대책에 관심이 쏠린다. 다만 이번 역시 묘수는 어려울 것이란 걱정이 나온다. 부처간 불협화음부터 작지 않은 것으로 알려졌다. 부채의 상당부분이 몰려있는 부동산 시장을 두고 각 정책당국간 이견이 여전한 것이다. 경제계 일각에서는 이를 가계부채 문제가 표류한 과거 징후들이 반복되고 있는 것으로 본다. 전문가들은 가계부채에 대한 인식 전환이 필요하다고 조언한다. 경제정책의 방향이 경기부양에 맞춰진 이상 그 어떤 가계부채 대책도 미봉책에 그칠 것이란 주장이 적지 않다.

10여년 전인 2004년 1월 당시 현대경제연구원의 조언도 새겨들을 만하다. 연구원 측은 “가계의 재무구조를 근본적으로 변화시키기 위해서는 종합적인 정책이 필요하다”면서 “이를테면 가계의 (부동산 등) 실물자산 편중을 막고 금융저축이 안정적으로 유지될 수 있도록 하는 정책이 필요하다”고 했다. 한국금융학회장 출신의 윤석헌 전 숭실대 금융학부 교수는 “이대로 가면 가계부채 문제는 터질 수밖에 없는 규모가 됐다”면서 “성장을 위해 부채를 용인하는 구조를 다시 검토할 필요가 있다”고 했다.

경제팀

경찰, 故김수환 추기경 양아들 사칭 억대 사기꾼 구속

경찰, 故김수환 추기경 양아들 사칭 억대 사기꾼 구속

경찰, “높은 이자 주겠다” 영세상인들 곗돈 14억 가로챈 사기범 구속

경찰, “높은 이자 주겠다” 영세상인들 곗돈 14억 가로챈 사기범 구속