가계부채 "빨간불-매우심각", 정부 솔직해야

우리나라 가계부채가 1000조원이 넘어섰다. 가계부채 1000조에 중앙정부국채 500조 지방재정부채 100조 합이 1700조다. 이 심각한 상황을 어떻게 극복해야 할 것인가? 우선 국민의 빚부터 냉정하고 솔직하게 짚어보자 !

서울경제 조사에 의하면, 지난 2013년 가계부채 규모가 1,000조원을 넘어서자 전문가들이 주문한 것은 크게 두 가지였다. '일관되고 견고한 가계부채 대책'과 '가계부채의 증가속도만이라도 줄여야 한다'는 내용이었다. 26일 정부가 2011년 이후 다섯번째 가계부채 대책을 내놓자 전문가들의 반응은 냉정했다. "숱한 대책에도 불구하고 가계부채 증가속도를 늦추지 못했고 정책신호의 일관성도 없다"고 지적했다. 경기부양과 가계부채를 놓고 딜레마에 빠진 정부가 오락가락 신호를 시장에 보내고 정책의 방향도 여전히 상충된다는 것이다.

김상조 한신대 교수는 "가계부채를 관리하려면 정책이 일관돼야 하는데 한쪽에서는 부동산을 부양하고 다른 한쪽으로 부채를 줄이겠다는 것은 제대로 된 신호를 주기 어렵다"고 말했다. 이근태 LG경제연구원 수석연구위원도 "주택담보인정비율(LTV), 총부채상환비율(DTI) 등 부동산 금융규제를 완화했던 정부가 이제와 부채가 너무 빠르게 늘어나니 추가 대책을 내놓는 등 오락가락하고 있다"고 지적했다.

부채관리와 경기부양의 딜레마

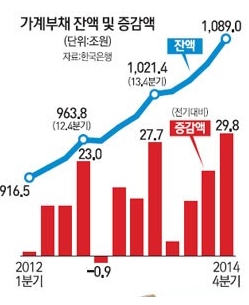

가계부채, 6개월간 50조원 급증=가계부채 연착륙 종합대책(2011년 6월)을 시작으로 2013년까지 정부는 처방전을 세 차례 내놓았다. 그때마다 '이번에는 효과가 있는 약을 들고 왔다'고 자신했다. 하지만 허사였다. 고삐가 한번 풀린 가계부채는 2013년 말에 1,000조원을 가뿐히 돌파했다.

지난해 집권 2년차인 박근혜 정부로서는 저성장이 고착화되는 경제에도 활력을 불어넣어야 했지만 동시에 가계부채도 무시할 수 없는 큰 짐이었다. 그래서 발표한 것이 '가계부채 구조개선 촉진방안(2014년 2월)'. 오는 2017년까지 가처분소득 대비 가계부채 비율을 5%포인트 낮추는 것이 골자였다. 이때만 해도 기획재정부나 금융위원회·한국은행 간의 가계부채에 대한 공감대는 형성돼 있었다.

하지만 4개월 뒤 최경환 부총리 기재부 장관의 취임 이후부터 신호는 바뀌었다. 정책의 초점을 '경기부양'에 뒀기 때문이다. 막대한 재정을 쏟아붓고 기준금리도 두 차례나 인하했다. 그해 2월까지는 완화할 수 없다는 공감대가 이뤄져 있던 DTI와 LTV도 풀었다. 가계부채 관리에 정책을 집중하던 정부 내에서의 긴장감은 어느새 사라졌다.

3월에 "가계부채는 빨리 해결해야 할 과제"라고 했던 이주열 한은 총재는 두 차례의 기준금리 인하 후 "과거처럼 주택담보대출이 급증하지 않을 것(10월)"이라면서 입장에 변화를 줬다. 정부나 금융당국 역시 "가계부채는 관리 가능한 수준"이라고 설파했다.

결과는 어떻게 되었을까? 지난해 하반기에만 가계부채는 50조원이나 급증하면서 총량이 1,100조원(1,089조원)에 다가섰다. 각종 대책에도 불구하고 가계부채는 1년 전보다 6.6% 늘면서 경상성장률(4.6%)을 크게 웃돌았다. '가계부채 증가속도를 경상성장률 수준으로 관리하겠다(2011년 대책)'는 금융위의 대책이 한참 어긋났다. 더욱이 부채 증가속도는 가계 소득증가율(3.4%)의 두 배에 육박해 있다.

"여전히 괜찮다"는 금융당국? 결국 다섯 번째 대책 발표=부담을 느낀 금융당국은 이날 20조원 규모의 안심전환대출을 골자로 한 추가 대책을 내놓았다. 그러면서도 "현재의 가계부채가 전반적으로 관리 가능한 수준"이라고 평가했다. 근거는 네 가지다. △소득 4∼5분위의 고소득자가 빌린 돈이 전체 가계부채의 70%를 차지해 상환능력이 양호하고 △가계의 금융자산이 부채보다 두 배 이상 많을뿐더러 △부동산 등의 담보력이 있고 △연체율과 LTV가 낮아 손실흡수 능력도 있다고 제시한 것이다.

하지만 금융당국의 이 같은 분석에 평가는 싸늘하다. 무엇보다도 "가계부채를 생각하면 잠이 안 온다"는 신제윤 금융위원장의 발언이나 "지난해 10월 이후 가계부채 증가세가 커져 금융안정 리스크에 유의할 필요가 있다"는 이 총재의 발언과도 다소 거리가 있다.

부동산대출 족쇄를 풀었던 금융위가 자기 합리화에 급급하다는 비판이 나오는 이유다. 박창균 중앙대 교수는 "당국이 가계부채가 관리 가능한 수준이라고 한 것은 정치적인 은유"라며 "조용하고 지속적으로 가계부채 문제와 구조를 보다 개선해야 한다"고 강조했다. 이 수석연구위원도 "이제는 정부가 가계부채에 대한 솔직한 평가나 분석을 내놓아야 할 때"라고 일침을 가했다.

*<경제정책, 복지정책-진실한 현실위에 재설정 하고 개혁과제는 국민 가처분 소득 갉아먹는 암덩어리들 재거해야 국민 행복해져>

대통령 지지율이 오르지 않는 이유는 국민들이 먹고사는 경제문제와 복지문제가 서로 아귀가 맞지 않았기 때문이었다. 박근혜 정권 들어서 우리국민이 ‘보편적 복지’를 받아들인지가 2년이 된다. 보편적 복지를 주장했던 야당은 복지를 잘하면 국민들의 가처분 소득과 소비가 늘어 경제도 잘된다고 하지만 국민들은 올해처럼 불황의 불쌍하고 처량한 설, 명절을 맞은 적이 없었다.

복지가 늘고 가처분 소득이 늘면 재래시장에도 사람들이 와글와글 해야 하는데 전혀 그렇지 않았다. 뭐니뭐니해도 경제활성화가 잘되려면 기업부터 잘되어야 한다. 그래야 정규직이든 비정규직이든 취업자수가 늘어 돈들이 시중에 풀리고 소비가 늘어난다. 그러나 현재 사회적으로 우리 국민들 중 중산층도 봉급을 받아도 봉급자들의 최소필요경비가 너무 많다. 그래서 국민들은 가처분 소득의 여력이 없는 것이다.

"<의료비,주거비,교통비,통신비,사교육비가 주범>"이고 선진국에 비해 너무 비용대비 쓸데없는 거품부담이 많으니 가처분 소득이 계속 줄어 국민은 소비의 여력이 없는 것이다. <"사회개혁이 필요하다면 바로 이런 부분들이다."> 방법은 큰틀에서 기업이 잘되고 그 영업이익이 반드시 내수진작으로 연결되어 돈이 풀리는 것이며 부드러운 연착륙 개혁이 최상이다.

현재 우리국민은 가계부채만 1000조 시대를 살고있다. 지난 대통령지지율에 대한 기자수첩 보도에서 기자가 1000조 부채를 언급하니 “일부에서 틀린 통계자료 아닌가? 하는 말들이 있었다.” 도대체 뭐가 틀렸다는 말인가? 눈있으면 당국자들은 똑똑히 보시라 ! 가계부채 1000조에 중앙정부국채 500조 지방재정부채 100조 합이 1600 조 규모다. 즉 국민 1인당 빚이 대강 4000만원이라는 소리다. 여기에 국민 세금부담율은 직간접세 합해서 27.6%다. 이런 상황에서 보편적 복지, 수정없는 복지는 무슨 얼어죽을 소리인가? (기자 권항복이도 이제 흰머리 난다.)

권맑은샘 기자

?

박근혜 대통령, 청와대 인선

박근혜 대통령, 청와대 인선

헌법재판소, 간통죄 위헌, 62년만에 폐지

헌법재판소, 간통죄 위헌, 62년만에 폐지