"삶과 죽음·가족·사랑 등 보편적인 소재 담은 영화로 성공"

"수입하려면 영화 많이 봐야…좋은 영화는 나를 성장시켜"

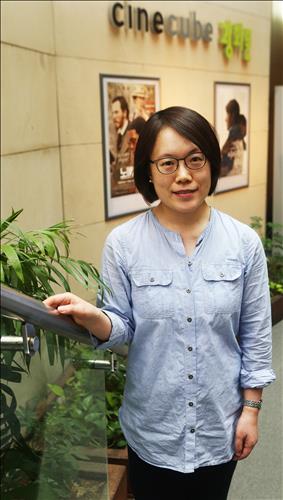

(서울=연합뉴스) 송광호 기자 = 서울 광화문에 있는 씨네큐브는 예술영화관의 최후 보루 같은 곳이다. CGV를 비롯한 대기업 멀티플렉스들이 전국 극장가를 장악했지만 예술영화에서만큼은 씨네큐브가 '갑 중의 갑'으로 통한다.

지난 2000년 개관한 씨네큐브는 흥국생명과 영화사 백두대간이 공동운영했다. '타인의 취향'(2000) '브로크백 마운틴'(2005) 등 수많은 예술영화 히트작을 양산한 곳이다. 그러나 2009년 말부터 백두대간이 떠나고 흥국생명이 단독 운영하고 있다.

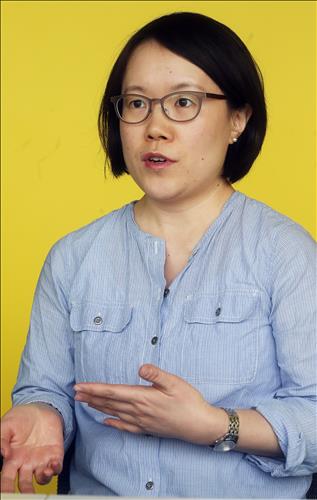

박지예 씨네큐브 극장영화사업팀장은 흥국생명이 단독 운영을 맡은 2009년 9월부터 씨네큐브의 극장사업을 책임지고 있다. 특히 지난 2011년부터는 극장사업뿐만 아니라 해외 영화 수입도 맡으며 여러 히트작을 양산, 국내 예술영화 흥행을 주도하고 있다.

첫 작품 우디 앨런 감독의 '환상의 그대'는 상당한 성공을 안겼다. 당시만 해도 관객이 1만 명만 들어도 중박, 2만 명이 넘으면 '대박'인 상황이었다. 영화는 2만 5천여 명을 모았다.

'환상의 그대' 이래로 씨네큐브의 분위기는 이전과 많이 달라졌다. 묵직하고, 철학적인 작품 대신 일반 대중들이 보기에도 쉽게 공감할 수 있는 작품들로 체중을 줄였다.

그는 그해 7월 씨네큐브가 수입한 세 번째 영화 '그을린 사랑'을 선보였다. 모험이라면 모험에 가까웠다. 부산국제영화제에서 상영됐지만 드니 빌뇌브 감독은 국내에서 전혀 지명도가 없었다. 더구나 영화 변방이라 할 수 있는 캐나다 영화였다. 예술영화 팬들은 주로 감독을 믿고 극장에 가기 마련인데, 대단한 도전이라 할 만했다.

그는 최근 연합뉴스와의 인터뷰에서 "한국에서는 한 번도 소개되지 않은 감독이었고, 배우도 완전 무명이어서 위험부담은 컸으나 부산국제영화제에서 영화를 보고 구매를 결정했다. 전쟁으로 말미암은 비극이 주제였고, 가족 간의 사랑이 담겨 있는 보편적인 영화인데다가 영화적인 힘이 있었기 때문"이라고 설명했다.

그의 판단은 정확했다. 영화는 약 두 달 동안 상영되며 6만 8천384명의 관객을 모았다. 아무도 예상치 못한 기적이었다. 이 영화는 그해 다양성 예술영화 흥행 1위에 올랐다.

'그을린 사랑'을 시작으로 씨네큐브 영화들의 전성기가 시작됐다. 린 램지 감독이 만든 '케빈에 대하여'(2012)는 4만 6천327명, 사라 폴리 감독의 '우리도 사랑일까'(2012)는 6만 6천967명을 모았다. 해외에서는 조금 알아주는 여성 감독들이지만 모두 무명에 가까운 감독이다.

오스트리아의 거장 미하엘 하네케 감독이 연출해 2012년 칸영화제 황금종려상을 받은 '아무르'는 그해 연말 개봉해 8만 458명을 동원했다. 2009년 칸 영화제 황금종려상을 받은 하네케의 전작 '하얀 리본'이 1만 2천479명을 모은 데 비하면 놀라운 성적이다.

아론 질버만 감독의 '마지막 4중주'(2013)는 씨네큐브 역사상 처음으로 10만 관객을 돌파했고(10만 8천216명), 고레에다 히로카즈 감독의 '그렇게 아버지가 된다'(2013)는 12만 명을 넘겼다.

이 가운데 6만 명 이상을 동원한 빌뇌브, 폴리, 질버만의 영화들은 박 팀장이 처음으로 국내에 소개한 작품들이다.

"주제적인 측면에서 보면 삶과 죽음, 가족, 사랑과 같은 보편적인 것들을 다룬 영화들을 많이 수입하는 편이죠. 영화를 수입할 때는 감독을 보고, 해외영화제 수상 경력도 봅니다."

|

여러 차례 '홈런'을 친 그는 사실 예술 영화 수입과 극장 운영에 잔뼈가 굵은 베테랑이다.

어린 시절 '이티'(1984)를 보며 울 정도로 영화를 좋아했던 그는 대학에 들어가 영화 공부를 시작했다. 다른 과 학생들과 협업하면서 16㎜ 단편영화를 찍기도 했다. 졸업 후에는 한국예술종합학교 영상원 1기로 들어갔다. '고양이를 부탁해'(2001)의 정재은 감독, '감시자들'(2013)의 조의석 감독, '해무'(2014)의 심성보 감독 등이 그의 동기다.

"시나리오를 쓰고, 연출을 맡는 건 저랑 별로 맞지 않았어요. 일찌감치 진로를 정했죠."(웃음)

부산영화제·여성영화제·전주영화제 등 국제영화제를 거쳐 지난 2001년 동숭아트센터 영상사업팀에서 해외업무를 담당했다. 주로 해외 영화를 사오는 일이었다. 고레에다 히로카즈 감독의 '아무도 모른다'(2004), 허우 샤오시엔 감독의 '카페 뤼미에르'(2005), 켄 로치 감독의 '보리밭을 흔드는 바람'(2006) 등을 선보였다.

"당시에는 수입사가 많지 않았어요. 수입되는 편수도 적었죠. 예술영화관들이 자체 수입해 단관 개봉했어요. 극장마다 자기 영화를 틀었죠. 영화 한 편을 개봉하면 기본적으로 한 달 이상을 상영했어요. 여러 편을 보여주는 지금보다 훨씬 안정적이었죠."

수입일을 접고, 잠시 영화 제작사 바른손(2006~2009)에도 있었다. 김지운 감독의 '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈'(2008), 봉준호 감독의 '마더'(2009) 등의 제작 일에 관여했다.

하지만, 매번 좋은 영화의 시나리오가 제작사로 들어오는 건 아니었다. 시나리오를 읽으면서 좋은 영화를 보고 수입하고 싶다는 열망이 다시 강렬하게 고개를 쳐들었다. 그가 전통의 명가 씨네큐브로 자리를 옮긴 이유다.

"조금 지쳐가고 있었을 때였어요. 다시 극장에서 영화를 보고, 수입하는 일을 해보고 싶다는 생각이 들었어요. 제가 좋아서 수입한 영화를 본 분들이 영화에 공감해 주실 때의 보람이 다시 생각났죠."

|

|

|

씨네큐브로 옮겨 둥지를 틀자마자 큰 성과를 거둔 그는 "기본에 충실하자"는 전략으로 일한다고 한다.

"영화를 잘 표현하고 잘 소개할 수 있는 포스터와 전단을 보여주자. 그것도 매우 정확하게. 그런 기본적인 것들을 공들여 잘 만들자"가 그의 업무 철학의 핵심이다.

"문구 한 줄이라도 그걸 보고 선택하는 관객들이 있어요. 포스터도 최대한 고급스럽게 가자는 주의예요."

물론 좋은 영화를 수입하고 보는 건 가장 기본적인 일이다.

"영어 실력도 중요하죠. 그러나 더 중요한 건 영화에 대한 안목이에요. 마켓에 가면 수백 편의 영화가 쏟아져 나오는데 그중에서 옥석을 고르기란 말처럼 쉬운 게 아니거든요. 감독의 전작들에 대한 데이터와 한국에서의 흥행성적 등이 머리에 다 입력돼 있어야 해요. 영화 수입과 극장운영에 대해 관심 있는 분들에게 충고하자면 영화를 많이 보라고 권하고 싶어요."

스무 살 무렵부터 영화를 만들거나 스터디를 하면서 영화계 주변에 있었던 박 팀장. 때때로 "격무와 박봉을 견뎌야 하는 이 일을 왜 했을까"라는 후회가 찾아들기도 하지만 좋은 영화를 보고 있으면 그런 후회는 썰물처럼 사라진다.

"'아무르' '자전거 탄 소년' 같은 영화를 보면서 나라는 인간이 조금은 나아진다는 느낌이 들어요. 그런 느낌을 공유하고 싶어서 극장 일을 계속하는 것 같습니다. 영화 일을 하면 경제적 성공은 거의 못 누리죠. 하지만 격무와 박봉을 이겨내는 힘은 좋은 영화 속에 있는 것 같아요. 좋은 영화를 수입하고 상영하고 보는 일이 제 삶을 풍요롭게 하는 것 같습니다."

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2014/03/17 07:00 송고

"제 이름은 독도예요"…재미동포의 '무한 독도 사랑'

"제 이름은 독도예요"…재미동포의 '무한 독도 사랑'

'종전의 키스' 사진 남주인공 별세

'종전의 키스' 사진 남주인공 별세