黨 하부조직도 정비…개혁개방기 中공산당과 같은 역할 수행 주목

(서울=연합뉴스) 장용훈 기자 = 해방 직후인 1945년 10월 조선노동당 북조선분국으로 시작한 북한의 조선노동당이 이달 10일로 창당 68주년을 맞는다.

노동당 북조선분국은 1946년 4월 북조선공산당이 됐다가 같은 해 8월 북조선노동당으로 발족했으며 1949년 6월 조선노동당으로 이름을 바꿨다.

노동당은 김일성 시대에 북한의 모든 정책을 결정하는 중심기관이었지만 김정일 시대에는 군부의 약진 속에 유명무실한 조직으로 전락했다가 김정은 시대 들어서면서 북한에서 노동당을 중심으로 하는 사회주의 국가의 전형이 부활하고 있다.

김정일 시대 북한이 경제난의 위기 속에서 군부를 앞세우는 비상국가운영시스템으로 운영됐다면 김정은 시대에는 노동당을 통해 국가를 운영하는 모습으로 돌아가는 셈이다.

북한에서 노동당의 기능과 역할이 강조되는 모습은 실증적으로 목격되고 있다.

김정은 국방위원회 제1위원장은 지난 8월 발표한 '김정일 동지의 위대한 선군혁명사상과 업적을 길이 빛내여나가자'라는 담화에서 "인민군대의 총적 방향은 오직 하나 우리 당이 가리키는 한 방향으로 총구를 내대고 곧바로 나가는 것"이라며 군에 대한 당의 영도를 강조했다.

김정일 시대에 군부가 정책결정과 국가운영을 주도했다면 이제는 군도 당의 지침과 방침에 따라야 한다는 점을 명시한 셈이다.

당 중심 국가운영시스템은 제도적으로 자리 잡아가는 모습이다.

북한이 작년 9월 개정한 것으로 알려진 당·군·민간의 행동지침인 '전시(戰時)사업세칙'의 개정방향도 노동당에 초점이 맞춰졌다.

바뀐 세칙은 전시상태의 선포 권한이 종전 '최고사령관'이라는 최고지도자 개인의 단독 결정에서 '당 중앙위, 당 중앙군사위, 국방위, 최고사령부 공동 명령'으로 수정됐다.

종전에는 최고사령관인 김정일 국방위원장의 독자적인 결정으로 전시상태 선포가 가능했다면 현재는 4개의 통치 및 군사 기관의 공동결정에 따라야 한다고 명시한 것이다.

북한이 최고지도자에 대한 주민들의 행동 규범 역할을 하는 '당의 유일사상체계 확립을 위한 10대 원칙'(유일사상 10대 원칙)을 39년 만에 개정한 점도 주목할 부분이다.

북한은 10조 65항으로 이뤄졌던 유일사상 10대 원칙을 올해 6월 10조 60항으로 축소, 통합하면서 노동당의 권능을 강조하는 내용 등을 담았다.

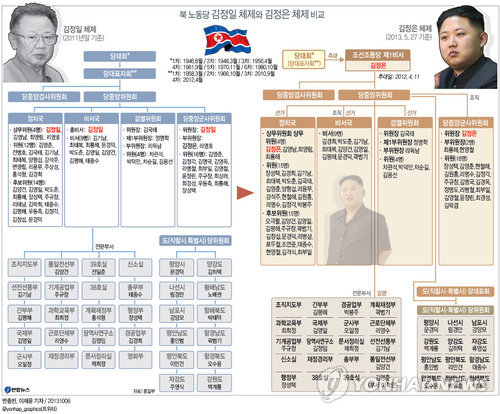

- <그래픽> 북 노동당 김정일 체제와 김정은 체제 비교

- (서울=연합뉴스) 이재윤 기자 = 해방 직후인 1945년 10월 조선노동당 북조선분국으로 시작한 북한의 조선노동당이 이달 10일로 창당 68주년을 맞는다. 노동당은 김정일 시대에는 군부의 약진 속에 유명무실한 조직으로 전락했다가 김정은 시대 들어서면서 북한에서 노동당을 중심으로 하는 사회주의 국가의 전형이 부활하고 있다. yoon2@yna.co.kr @yonhap_graphics(트위터)

제3조에 '당의 권위를 절대화하며 결사옹위해야 한다'거나 제4조에 '당의 로선과 정책으로 철저히 무장해야 한다'고 강조했다. 제9조의 '위대한 수령 김일성 동지의 유일적 영도 밑에'는 '당의 유일적 영도 밑에'고 바뀌었고 간부 선발 척도로 명시했던 제9조 7항의 '수령에 대한 충실성'은 '당에 대한 충실성과 실력'으로 고쳤다.

김정일 시대에는 열리지 않았던 노동당의 회의가 최근 잇따르며 김정은 시대의 국정목표를 제시하는 것도 달라진 모습이다.

지난 3월 '핵무력과 경제 건설 병진노선'을 채택하면서 당 중앙위원회 전원회의를 개최했으며 지난 8월에는 당 중앙군사위원회 확대회의를 열어 군에 대한 당의 영도를 논의했다.

아울러 올해 들어 당 세포비서대회, 전군 당 강습지도일꾼회의, 3대혁명소조원 회의 등의 노동당의 행사가 잇따르며 노동당의 하부조직까지 재정비하는 양상이다.

북한의 이러한 정치적 변화는 김정은 제1위원장이 가지는 지도력의 한계에서 비롯된 불가피한 선택으로 보인다.

김일성 주석이나 김정일 위원장만큼의 정치적 경험이 없다 보니 수령 개인보다는 시스템에 의존하는 체제로 갈 수밖에 없었을 것이라는 지적이 나오고 있다.

윤상현 새누리당 의원은 지난 2일 보도자료에서 "북한의 권력변화는 김정은이 세습 2년차에 들어오면서 자신의 취약한 지도력을 보완하기 위한 것"이라고 지적했다.

노동당의 부상은 정치적 측면과 더불어 북한의 경제적 변화와 연계해서도 주목된다.

북한은 김정은 체제 들어 경제단위의 자율권 확대, 소득 분배체계 개선 등을 추구하고 있다. 결국 이러한 변화가 자리 잡으려면 지도자 개인의 결정보다 시스템을 통한 정책적 뒷받침이 필요하다.

중국의 개혁개방이 덩샤오핑이라는 걸출한 지도자의 결심으로 시작됐을 수 있지만 결국 정책의 추진은 중국 공산당에 의해 가능했다. 중국 공산당은 '사회주의 과도기론' '사회주의 시장경제론' 등을 내놓으며 변화노선을 추인하고 사회적으로 확산시키는 역할을 했다.

따라서 북한의 노동당이 앞으로 중국의 공산당과 같은 역할을 할 가능성이 주목된다. 특히 군사 문제를 논의하는 당 중앙군사위 확대회의에 경제 총책임자인 박봉주 내각 총리가 참석하고 경제분야에서 군의 역할을 강조한 것으로 볼 때 이러한 추론이 힘을 받는다.

장용석 서울대 통일평화연구원 선임연구원은 "사회주의 국가에서 당은 정치뿐 아니라 경제, 문화 등 사회 전체영역에 절대적인 영향을 미친다"며 "최근 북한의 변화상을 통해 볼 때 부활하는 노동당이 앞으로 북한의 변화를 주도할 가능성이 있다"고 말했다.

<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2013/10/06 10:10 송고

北 김기남 "남북관계, 엄중한 도전에 직면"

北 김기남 "남북관계, 엄중한 도전에 직면"

적자성 국가채무 50% 첫 돌파…5년간 100조 늘어난다

적자성 국가채무 50% 첫 돌파…5년간 100조 늘어난다