(서울=연합뉴스) 신창용 기자 = 어떤 위로가 가능할까. 한순간에 사람을 늙어버리게 하는 엄청난 고통 앞에, 솔직해질수록 더욱 가혹해지는 아픔 앞에서 우리는 과연 세상사 모든 일이 곧 좋아질 것이라고 위로할 수 있을까.

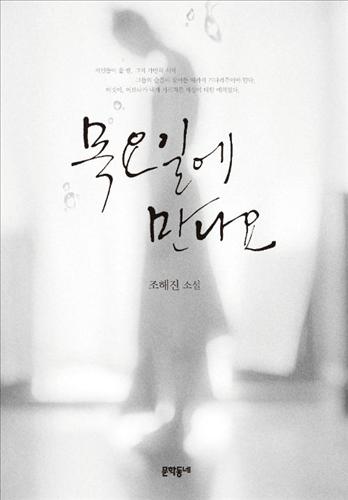

지난해 '신동엽 문학상'과 올해 '젊은작가상'을 연이어 수상한 주목받는 젊은 작가 조해진(38) 씨의 두 번째 소설집 '목요일에 만나요'(문학동네 펴냄)가 출간됐다.

작가는 첫 소설집 '천사들의 도시'와 장편소설 '한없이 멋진 꿈에', '로기완을 만났다', '아무도 보지 못한 숲' 등의 전작들과 마찬가지로 이번 소설집에서도 소외되고 버려지고 혼자 남은 '타인'의 이야기를 분주하게 찾아 나선다.

대부분 이름도 없고 소속도 없으며 때로는 성별도 알 수 없는 미지의 존재들로 그려지는 이들의 사연은 제각각이지만 위로가 무용한 상황이라는 점에서는 같다. 작가는 이들이 울 땐 "그저 가만히 서서 그들의 슬픔이 잦아들 때까지 기다려주는 게 예의"라고 말한다.

'패스워드'의 주인공은 자신을 네덜란드로 입양 보낸 생모를 찾아 귀국한 한 여성이다. "나의 근원으로 돌아가 처음부터 다시 시작"하기 위해 서울을 찾았으나 생모는 딸을 만나기를 거부하고 시간은 속절없이 흐른다.

그 사이 양부모의 입양 결정이 친딸 J의 신부전증에 대비해 신장을 기증받기 위한 것이었다는 그녀의 과거가 소개되고, 다운증후군 소년과의 만남이 이야기에 포개진다.

표제작은 어머니를 잃고 동생마저 사라져 혼자 남은 여자를 그렸다. 동생 K는 차량 전복 사고 후 뇌사 상태에 빠진 어머니에 대한 자책으로 떠나버렸다. 자신의 삶을 떠받치던 두 기둥을 한꺼번에 잃은 그녀를 기다리고 있던 것은 5년 동안 결근도 없이 다녔던 직장에서 날아온 해고 통지서였다.

여기에 신문 배달 일을 하며 보급소에서 잠자리를 해결하던 연인 J의 참담한 곤궁을 그녀의 자살 이후에나 알게 된 한 사내의 이야기('영원의 달리기')까지 작품 속 화자들에게 우리가 해줄 수 있는 위로란 거의 없어 보인다.

이들이 들릴락말락 한 소리로 혼잣말하고 현실에서는 출구를 찾지 못해 꿈속에서 헤매는 것은 어쩌면 당연한 귀결이다.

"죽어서도 영혼을 갖지 못하게 된 가엾은 거인들은 자신들의 이야기가 아무도 들어줄 수 없는 구차한 혼잣말 같다고 느껴질 때면 간혹 이렇게 울었다. 산은 흔들리고 강과 바다는 난폭해지며, 꽃과 나무는 바람에 휘날리고 땅은 차가워진다."('이보나와 춤을 추었다' 중에서·99쪽)

작가는 이처럼 들어주는 이 없는 혼잣말 같은 이야기를 짧고 단정한 문장에 담아 차분하게 독자에게 전한다.

표제작에서 누나는 어머니의 죽음을 자책하며 사라져버린 K에게 다섯 번째 엽서를 쓴다. "전등 하나를 켜놓고 책상에 앉아 허리를 굽힌 채 오래오래" 쓴 이 엽서에 담긴 문장은 단 한 줄이다. "너의 잘못이 아니야. 서울에서 누나가."(81쪽)

누나가 K의 슬픔이 잦아들 때까지 기다린 후 천천히 꾹꾹 눌러 쓴 이 문장은 작품 전체에 걸쳐 작가가 꼭 들려주고 싶은 작은 위로의 말로 보인다. 작품에 비유한다면 그들의 굳게 닫힌 마음의 문을 열 수 있는 '패스워드'로도 읽힌다.

이번 소설집에서 작가는 '작가의 말'을 넣지 않았다. '작가의 말'이라고 할 만한 것을 이미 작품 속에서 말했기 때문일 것이다.

"많은 시간이 지난 후, 내가 선택했던 대부분의 사람이 그러했던 것처럼 당신은 내게 물을지도 모른다. 미친 자와 미칠 정도로 괴로운 자의 차이는 뭐지? 폭력과 죽음, 공포와 분노, 슬픔과 고통, 이런 것들을 예민하게 느낀다고 해서 내 인생이 뭐가 달라지는 거냐고, 어? 언어도 없고 언어를 조직할 수 있는 혀와 입술도 없는 나는 아무 대답도 하지 못할 것이다. 그저 당신이 거기 있었고 내가 당신을 발견했다는 것을 당신이 알아주길 기도할 뿐, 위로가 되기를 간절히 염원하면서."('영원히 달리기' 중에서·117쪽)

|

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2014/03/11 13:43 송고

김장훈, 이탈리아 '밀라노 엑스포' 개막 축하공연

김장훈, 이탈리아 '밀라노 엑스포' 개막 축하공연