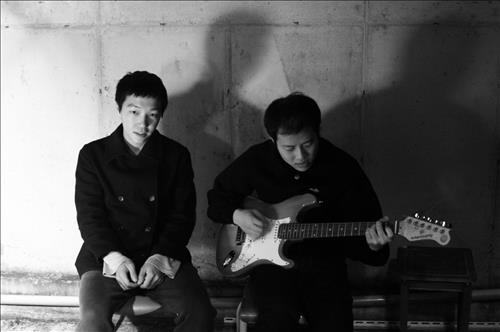

독립영화 '경복' 최시형 감독

(서울=연합뉴스) 임미나 기자 = "스무 살은 인생에서 가장 아름다운 시절인 것 같지만, 또 돌아보면 별 게 없고 불안함이 컸던 시절이기도 한 것 같아요. 모호함이 있는 나이죠. 영화는 주로 '있어 보이는' 쪽으로 치우칠 수밖에 없는데, 그냥 그 모호함을 그대로 가져오고 싶었습니다."

독립영화 '경복'은 막 스무 살이 된, 소년같은 두 젊은이의 이야기를 그렸다.

하지만, 이들에게 딱히 '이야기'라고 할 만한 건 없다. 영화는 단짝친구인 두 사람이 수능시험을 치른 뒤 작은 방에서 며칠간 뒹굴거리며 시간을 보내는 소소한 풍경을 그대로 담았다. 다큐멘터리가 아니라 극영화이지만, 두 사람의 모습은 다큐를 보는 것처럼 자연스럽다.

'동환'은 기타 연주나 노래 실력이 어설픈데도 음악을 하겠다며 밤낮으로 연습을 하고 '형근'은 부모로부터 독립을 선언하고 새 방을 찾는다. 보증금을 마련할 수 없다는 걸 깨달은 형근은 부모님이 안 계신 사이 집에 딸린 작은 방에 세를 놓기로 하고, 낯선 사람들이 방을 보러 이따금씩 찾아온다.

특별한 사건이 없는데도 영화 전체를 흐르는 독특한 정서와 기존의 문법을 따르지 않은 개성 있는 표현 방식은 보는 사람을 몰입시키는 힘이 있다.

3일 KT&G상상마당시네마에서 개봉을 앞두고 만난 최시형(28) 감독은 "모두의 이야기를 나만의 자유로운 방식으로 보여주고 싶었다"고 했다.

그는 이 영화의 시나리오를 쓰고 연출했을 뿐 아니라 직접 주연을 맡았다.

이 영화를 찍은 건 그가 스물네 살이던 2009년 가을 말. 그 때 돌아본 스무 살은 아름답고 행복했던 느낌이지만, 왜냐고 물어보면 딱히 생각나는 것도 없는 막연한 시절이었다. 그 시절을 실제로 함께 한 '동환' 같은 친구들이 남아있을 뿐이었다. 그래서 그는 친구 (김)동환을 끌어들여 함께 영화의 주연을 했다.

"'비트'라든지 '말죽거리 잔혹사' 같은 영화들을 좋아하긴 해요. 그런데, 우리가 학교 다닐 때를 생각해보면 그렇게 멋있게 생긴 애들도 없고 그런 드라마가 있는 것도 아니잖아요. 그래서 인간 관계를 제외한 어떤 사건이나 드라마는 가능하면 배제하고 싶었습니다. 담배 피우고 술 먹고 뭔가를 상상하는 게 고작이죠. 스무 살의 느낌을 굳이 미화시키지 않으려고 했어요."

|

대신 그가 강조하고 싶었던 것은 두 사람 사이의 순수한 '관계'라고 했다.

"그렇게 순수한 마음이 지속되는 건 딱 스무 살 때까지인 것 같아요. 이후엔 다들 각자의 길을 가니까 그런 관계를 지속하기가 어렵죠. 당시에는 그걸 느끼지 못하지만, 돌아보면 가장 아름다웠던 부분이 아닐까 싶었어요."

영화의 제목인 '경복'은 스무 살의 그런 순수한 행복을 표현한 것이다.

"그 아름다운 마음을 함께 한 사람이 있다는 것이 복(福)이 아닌가 해서 붙인 제목이고요, 배경이 경복궁 근처이기도 하고 저희가 영화에서처럼 경복고등학교를 나오기도 했고요."

종로구 부암동에서 빌린 작은 방에서 감독을 비롯해 8명이 모여 며칠 동안 영화를 찍었다. 제작비는 산출하기 어렵지만 굳이 말하자면 1천만 원 안팎이 될 거라고 했다.

|

이 영화는 대부분을 흑백으로 연출했다는 점도 특이하다. 흑백이 기본이고 중간에 삽입되는 회상이나 상상 장면 몇 컷만이 컬러로 나온다. 홈비디오로 찍은 것처럼 영상의 질감이 거칠고 소리도 웅웅거리는 부분이 많다. 심지어 1990년대 영화 팬들의 애청 프로그램인 MBC FM '정은임의 영화음악실'에 정성일 영화평론가가 출연해 지아장커 감독의 영화 '임소요'에 관해 얘기한 내용이 삽입되기도 했다.

"제가 필름의 마지막 세대인 것 같아요. 이제는 완전히 HD 디지털카메라의 시대가 됐지만, 필름영화에 대한 추억이 있죠. 그리고 스무 살 때의 그 정서는 흑백의 느낌에 가깝다는 생각을 했어요. 그리고 컬러에서 색을 빼서 흑백으로 하는 건 뭔가에 좀 더 포커싱하는 부분이 있는 것 같아요. '정은임의 영화음악실'은 라디오로는 한 번도 못 들었는데, 나중에 인터넷으로 듣게 됐죠. 정말 좋더라고요."

그는 요즘 영화가 영화 문법의 틀에 지나치게 갇혀 있는 것 같다고 했다.

"주변에서 영화를 전공한 분들은 제 방식을 긍정하지 않았어요. 하지만, 저는 돈과 시간을 들여서 영화를 찍어야 하는 이유를 많이 생각했죠. 이미 세상에 이런 영화가 있다면 굳이 왜 또 찍나 싶은 거죠. 영화는 사실 자유로운 매체인데, 요즘은 너무 '하지 말라'는 게 많아진 것 같아요."

|

그는 대학교 1학년을 다니다 그만두고 시나리오 작가인 삼촌의 권유로 영화배우 일을 하게 됐다. '다섯은 너무 많아'를 비롯해 여러 독립영화에 출연했다. 뒤늦게 관심을 갖게 된 영화에 점점 빠져들었고 연출에 대한 욕심을 키웠다. 첫 연출작이어서 더 애틋한 '경복'을 4년 만에 개봉하게 돼 벅찬다고 그는 말했다. 앞으로의 포부를 물었다.

"일상과 생활이 드러나는 영화가 좋은 영화가 아닐까 생각해요. 또 내가 좋아서 만드는 것이긴 하지만, 시대에 필요한 영화를, 누군가에게 필요한 영화를 만들고 싶습니다."

|

<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2013/07/04 06:55 송고

인터뷰- 작가 이종오의 문학세계

인터뷰- 작가 이종오의 문학세계

경남국제아트페어 개막

경남국제아트페어 개막